気づけば、また新しい情報を探している。

現代では、多くの人がそんな“知識が定着しない”もどかしさを感じています。

私自身も、脳の仕組みを学ぶ中で何度もこの壁にぶつかりました。

理解したつもりでも、日常に戻るとすぐに元通り。

しかし、それは「やる気が足りない」からではなく、

脳がまだ“定着のプロセス”を終えていなかっただけだということ。

知識を知っている≠できる

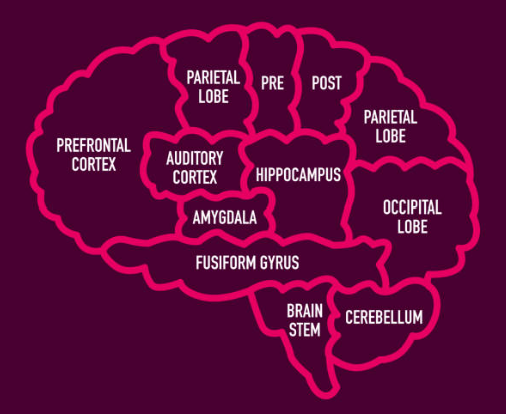

私たちが何かを理解するとき、最初に働くのは「前頭前野」です。

ここは、考える・判断する・分析する脳の司令塔。

しかし、ここで処理された情報は短期記憶の段階にすぎません。

つまり、“わかった気になっている”だけの状態です。

そこからさらに、実際に体を動かし、何度も繰り返すことで、

脳の「大脳基底核や小脳など」が情報を“無意識の領域”に書き込んでいきます。

つまり、「知識を知ること」と「できるようになる」は脳の別の部位で行われているため、別物ということ。

知識がなくても“できている人”は、何が違うのか?

一方で、最初から知識を得なくても、自然に“できてしまう人”もいます。

そうした人たちは、いったい何が違うのでしょうか。

その答えは、「知識よりも、感覚で身につけている」という点にあります。

例えば、感情を素直に表現してきた人は、

「コミュニケーションの正解」を学ばなくても、人との距離感を自然に調整できます。

つまり、彼らは無意識のうちに、体験の中で“正しい回路”を作ってきたのです。

逆にいえば、知識から入る人は「体験が追いついていないだけ」。

だから、理屈はわかるのに、体がついてこない。

でも、それは劣っているわけではなく、脳の発達ルートが違うだけです。

「知っている」が「できる」に変わる3ステップ

- 理解する(前頭前野):理屈を知り、頭で理解する段階。

- 体験する(感覚・運動系):実際に試して、感覚として経験に変える段階。

- 繰り返す(大脳基底核):繰り返しによって自動化される段階。

この③まで進むと、脳はその行動を無意識の回路として記憶します。

考えなくても自然にできるようになるのです。

例えば、自転車の練習を思い出してみてください。

最初は「バランスを取って」と意識していたのに、

いつの間にか何も考えずに乗れるようになりましたよね。

それは、考える脳から感じて動く脳へ情報が移った証なのです。

定着させるためのポイント

知識を“自分のもの”にするには、意外にも「最初からうまくやろうとしない」ことが大切です。

次の3つの条件が、脳に定着を促します。

- 「なるほど」「気持ちいい」「しっくりくる」など感情が動く体験

- 安心・安全な環境(ストレスがあると学習は止まる)

- 小さな成功体験(ドーパミンが出て記憶が強化される)

努力よりも、心地よい反復のほうが、はるかに脳は学びます。

「正しくやろう」と力む人より、

「何となくやってみよう」と笑っている人のほうが飲み込みが早い。

👉脳にとって「これを続けたい」というサインを出すことが大事。

まとめ

情報を得ること自体は悪いことではありません。

それは多くの人にとって、自然で大切な入口です。

大事なのは、「知る」で終わらせず、感じて、動いて、繰り返すこと。

- 学んだことを小さく試してみる

- 感覚の違いに気づいたらメモしてみる

- 「できた/できない」より、「どう感じたか」を意識する

こうした体験の積み重ねが、知識を“実感”として脳に定着させていきます。

コメント