学んでも満たされない違和感

どれだけ知識を学んでも、資格を取っても、心の奥が満たされない──

そんな違和感を覚えたことはありませんか?

評価・成果・他人の反応といった“外の世界”を通して自分を確かめようとします。けれど、外側の基準で自分を満たそうとするほど、「足りない感覚」だけが残るのです。

なぜ外側の基準に縛られてしまうのか?

幼少期に刻まれた「防衛ルール」

人には本能的に「自分を守る」機能が備わっています。

それは命を維持するための自然な働きであり、幼少期の体験によって形成されていきます。

私の親は、箸の持ち方や挨拶、言葉づかいなど“世間の常識”にとても厳しく、

少しでも間違えると叩かれ、「ちゃんとしなさい」と強く叱られました。

また、親が不機嫌になるのを避けるために、常に相手の表情や声のトーンを観察し、「どうすれば怒られないか」「どう動けば機嫌が良くなるか」を無意識に探っていました。

こうした経験の積み重ねが、

「人の感情を読む」「相手をコントロールしないと危険」という

防衛ルールを内側に刻み込みました。

そしてこの防衛反応は、大人になっても自動的に働き続けます。

その結果、たとえ意識では「自分らしく生きたい」と願っていても、

無意識では“他人軸”のまま生きてしまう――そんな矛盾が生まれるのです。

外側を意識しすぎると、心は静かに疲れていく

常に「どう見られるか」を気にしていると、心は休まる暇がありません。

人との会話でも、「嫌われないように」「誤解されないように」と反応を繰り返し、

いつの間にか自分の本音がわからなくなっていくのです。

「自分を見つめているつもり」で、実は“他人の目”を通して自分を見ている――

その矛盾こそ、静かな疲れの正体です。

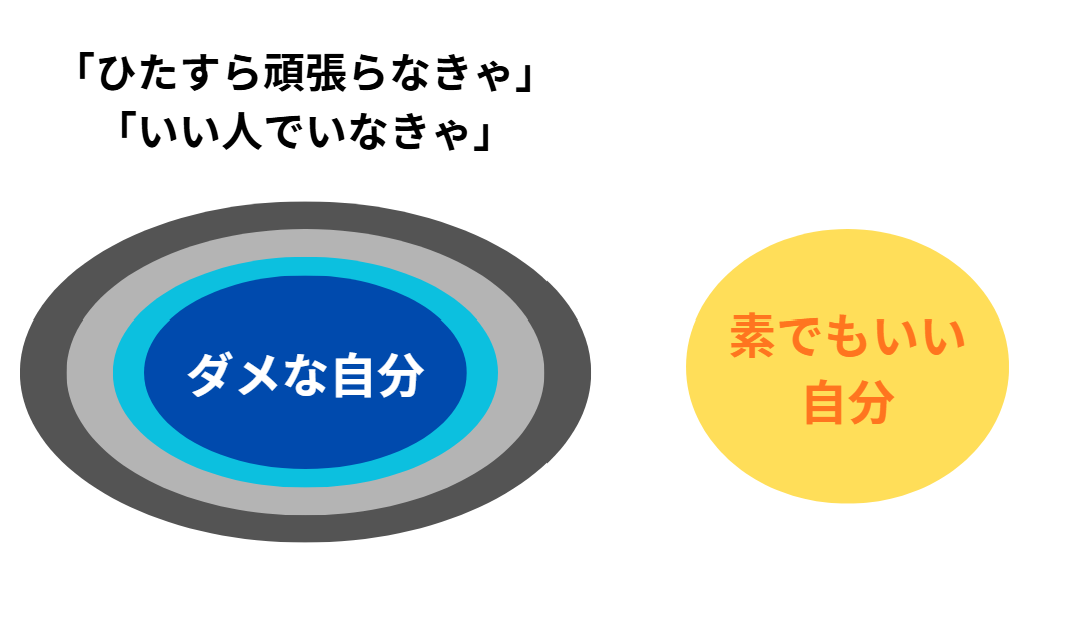

「内観しているつもり」で実は“外側”を見ていた

自己探求と自己防衛のすれ違い

本当の気づきは、多くの場合「行き詰まり」の中で訪れます。

私も仕事や人間関係がうまくいかず、どれだけ努力しても報われない時期がありました。

そこで、自己探求をひたすらしては何かが違う、、、の繰り返しでむしろ、心が消耗していきました。

今思えばそのときの私は、“内面を見ているつもり”で、

実は“「外の常識・風潮」と「自分の本音」をうまく擦り合わそうとして結局外の情報に流されていました”。

気づきの転換点──評価から降りる

理想を追うほど遠ざかる「本当の自分」

ある日、心が限界を迎えたとき、私は気づきました。

「自分を向上させようとするたびに、誰かの理想を生きようとしていたんだ」と。

そこから、「お金のために休まず仕事をしなければ」「人のために何かをしなければ」という思いを片隅に置き、“うまくやらなくていい”“感じるままでいい”と自分に許可を出しました。

最初は怖く、どうなるかわからないので不安の感情もあったのですが、徐々に手放していった時、初めて心に安心感が戻ってました。

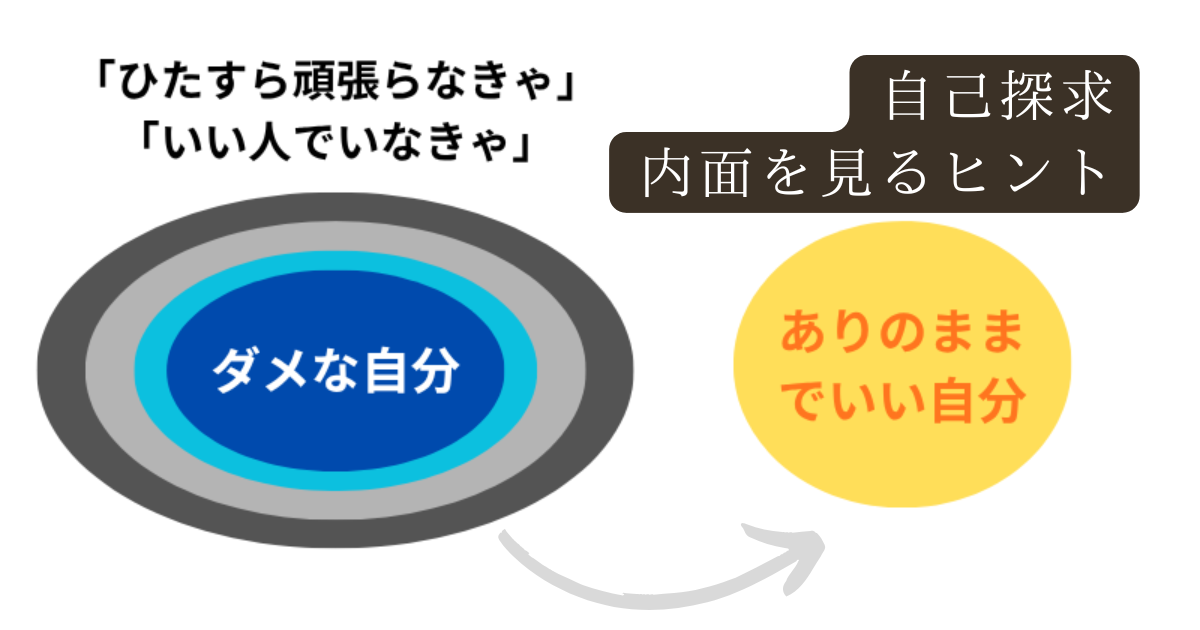

気づきとは、自分の中で無意識に動いていた力に光を当てること。

それは“正しさ”から“本音”へ戻るプロセスでもあります。

自己探求とは、理想を叶えることではなく「仮面を外す旅」

自己探求とは、「理想の自分になること」ではなく、

「ありのままの自分を思い出す旅」です。

その過程で、私たちは無意識に自分を偽ってきた“自己欺瞞”に気づきます。

それは痛みを伴うこともありますが、同時に深い解放でもあります。

旅や静けさが、自己を映す鏡になる

旅や瞑想は、その気づきを促すツールです。

“役割”や“正しさ”の仮面が自然にはがれていきます。

知識から「感じて生きる」へ──自己愛という基盤

自己愛とは、“自分を理解する姿勢”

自己愛とは、自分を甘やかすことではなく、どんな嫌な側面でも受け入れて愛する姿勢です。

自分を責めている限り、心のエネルギーは“防衛”に使われてしまいます。

反対に、自分を理解し安心を取り戻すほど、

他人を受け入れる余白が生まれ、愛の循環が自然に始まります。

「知識」から「体験」へ変わる瞬間

感じる → 気づく → 受け入れる → 愛する→個性を生かす

この流れを体験するたび、知識が“生きた理解”へと変わっていきます。

まとめ──まず自分を最優先で満たすことから始めよう

どれだけ学び、努力しても、心が満たされないとき。

それは“まだ外側を見ている”というサインかもしれません。

まずは、あなた自身の内側を最優先に満たすこと。

満たされていないときは、頑張るよりも”とことん休むこと”。

休息は、心が再び“自分の中心”へ戻るための大切な時間です。

自分を満たすことで、勝手に周囲の人も穏やかに満たすことができます。

自分の安心が、世界の安心に繋がっていく――

コメント