現代では、長時間のデスクワークが当たり前になりました。

その一方で、20代を含む若い世代でも「ぎっくり腰」や「肩こり」を訴える人が増えています。

最初は軽い腰の違和感や肩のこり程度でも、放っておくと筋肉や血流のバランスが崩れ、やがて強い痛みへと進行してしまうことも。

この記事では、座りすぎがもたらす健康被害と、正しい座り方・日常での予防法について、データとともにわかりやすく解説します。

なぜ「座ること」が体に悪いのか

WHOも警告する「座りすぎ=新たな喫煙」

世界保健機関(WHO)は、座りすぎが早死リスクを高める要因のひとつだと発表しています。

1日8時間以上座る人は、心疾患や糖尿病、がんなどのリスクが高まるという報告もあります。

長時間の座位は「血流」を止める

座っていると下半身の筋肉がほとんど使われず、血液やリンパの流れが滞ります。

特に太ももやお尻が圧迫されることで、下半身の循環が悪化し、むくみ・冷え・疲労感の原因に。

若くしてぎっくり腰・肩こりが増加している

最近では20〜30代のデスクワーカーでも、突然ぎっくり腰を起こすケースが増加中。

原因は、筋肉が弱いからではなく「動かなさすぎ」。

血流が悪くなり、筋肉や関節が固まることで、わずかな動きでも損傷を起こしやすくなっています。

座りすぎがもたらす具体的な健康被害

腰痛・ぎっくり腰

骨盤が後傾しやすく、腰椎のカーブが崩れることで、腰の筋肉に常に負担がかかります。

特に椅子の奥に浅く座る姿勢や、背もたれに寄りかかる姿勢は要注意です。

肩こり・首こり・頭痛

モニターを見る姿勢が前傾になると、頭の重さ(約5kg)が首に大きな負担を与えます。

肩や首の筋肉がこわばり、慢性的なコリや眼精疲労、頭痛の原因になります。

内臓機能の低下

前かがみの姿勢が続くと、腹部の圧迫で内臓の血流も滞ります。

便秘・消化不良・代謝の低下などが起こりやすく、体の回復力も落ちてしまいます。

メンタル面への影響

血流が悪くなると、脳への酸素供給も減少。

集中力が落ち、イライラ・不安感・疲労感の増加につながることもあります。

正しい座り方とデスク環境の整え方

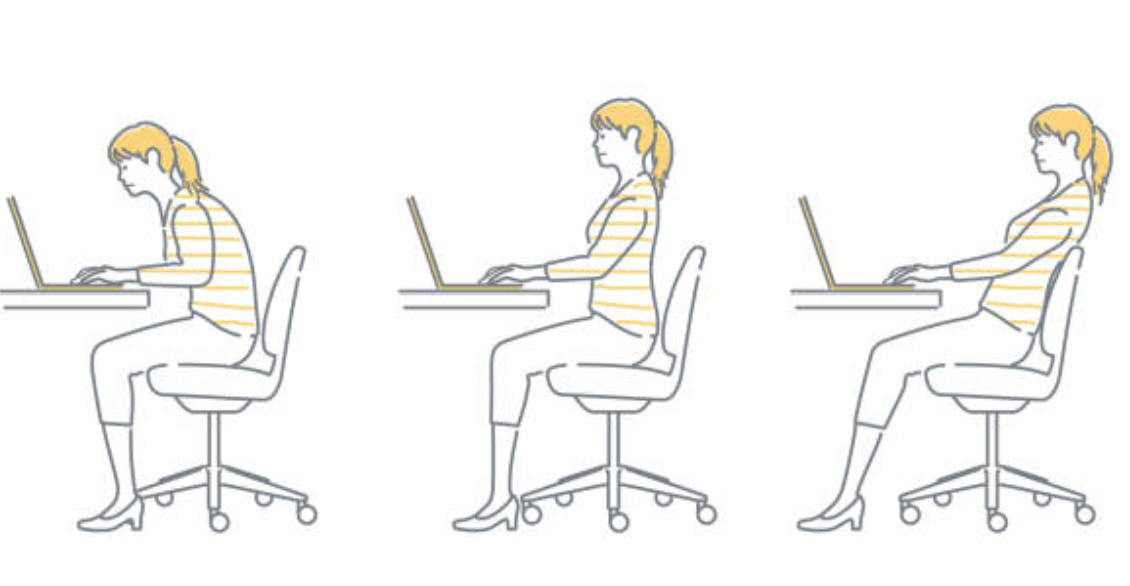

座っている自分の姿を知る

まず座っている時の姿勢がどのようになっているのか知っておきましょう。

首や肩甲骨、背骨、腰を見てみましょう。

思っている以上に猫背や首を曲げていることに気づけます。

関連記事:デスクワークの姿勢がつらい人へ|肩が疲れない座り方のコツ

足裏はしっかり床に

実は、首が前に出たり、肩が前に丸まっていたり、猫背は「下半身」の浮いている結果、起っていることが非常に多いのです。

足を組むと骨盤が後ろに倒れ、猫背姿勢になります。

その結果、尾てい骨の痛みにもつながってしまいます。

実際に、足の裏全体を床につけるだけで猫背が軽減することが分かると思います。

床に足がつかない人はフットレストを使って、足裏全体が床に触れるようにしましょう。

骨盤を立てて座る

骨盤の座骨(赤丸部分)を垂直に立てることで、背骨が自然なS字カーブを保てます。

お尻の下にタオルを入れる、座面の奥に深く座るなどの工夫が有効です。

モニターは目線の高さに合わせる

モニターが低いと、自然と頭が前に出ます。

台やスタンドを使って、画面の上端が目線と水平になるよう調整しましょう。

30〜60分に1回は立ち上がる

立ち上がって歩く、背伸びする、軽く肩を回すだけでも血流が改善されます。

タイマーを活用して、意識的に「動く時間」を取りましょう。

座りすぎを防ぐ日常習慣

散歩をする習慣をつける

頑張って沢山歩く必要はありません。

少しずつからはじめてみましょう。

お風呂で温める・寝る前にストレッチ

座りすぎで滞った血流をリセットするには、温めと軽いストレッチが効果的です。

体を“動かす前提”で生活を設計する

人間の体は「動くこと」を前提に設計されています。

便利さの代わりに、少し不便な選択をすることで、健康は取り戻せます。

まとめ:座りすぎを減らすことが“最高の健康投資”

座りすぎは、静かに体をむしばむ“現代病”。

姿勢を整え、こまめに動くだけで、腰痛・肩こり・集中力の低下は防げます。

「1時間に1回動く」──それだけで、体も心も大きく変わります。

コメント