近年、スマートフォンは私たちの生活に欠かせない存在になりました。しかしその便利さの裏で、「目が疲れる」「寝つきが悪い」「肩がこる」「SNSで気分が沈む」など、心身の不調を感じている人が増えています。

ここでは、医学的な研究や専門家の意見をもとに、スマホが私たちの目・体・心に与える悪影響、そして世界の一部で進む「SNS規制の背景」までをわかりやすく解説します。

目に起こる悪影響

眼精疲労(がんせいひろう)

スマホの画面を長時間見続けると、ピントを合わせる筋肉が緊張しっぱなしに。目の疲れ・痛み・かすみ・頭痛の原因になります。

対策: 20分に1回、20フィート(約6m)先を20秒見る「20-20-20ルール」を実践。

ドライアイ

集中して画面を見るとまばたきが減り、涙が蒸発しやすくなります。目の乾燥・炎症・異物感を招くことも。

対策: まばたきを意識的に増やす・部屋を加湿する・人工涙液を使用。

近視の進行

子どもや若年層では、近距離での作業時間が長いほど近視が進行しやすい傾向があります。屋外活動の少なさも影響。

対策: 外で1〜2時間以上過ごす・画面との距離を30cm以上保つ。

ブルーライトの影響

スマホの青色光は眩しさや網膜刺激を起こすだけでなく、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を抑制して眠りを妨げます。

対策: ナイトモードを活用・ブルーライトカット眼鏡・寝る前1時間はスマホを控える。

体や心への悪影響

スマホ首(ストレートネック)

うつむき姿勢が続くと首の自然なカーブが失われ、肩こり・頭痛・手のしびれを引き起こすことがあります。

対策: 画面を目の高さに上げる・1時間に1回ストレッチ。

睡眠の質の低下

夜遅くまでスマホを使うと脳が興奮して眠りが浅くなり、翌日の集中力や記憶力にも悪影響。

対策: 寝る1時間前は「デジタルデトックス」タイムに。

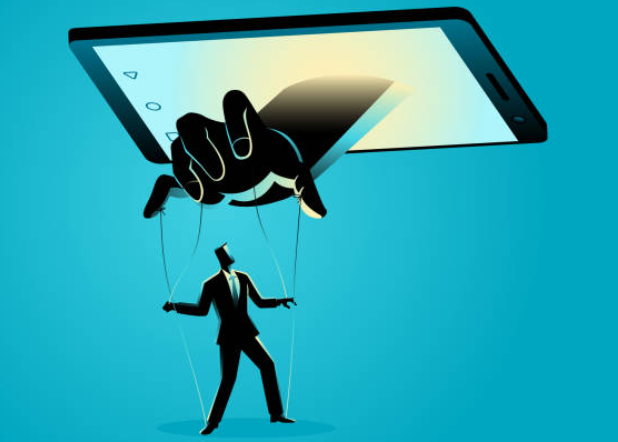

集中力・記憶力の低下

SNSの通知や絶え間ない情報が脳を刺激し続け、注意力の低下や思考の浅さを招きます。

対策: 通知をオフに・作業中はスマホを視界から外す。

メンタルヘルスへの影響

SNSでの比較や承認欲求がストレスや不安、孤独感を強め、うつ傾向に関連するケースも報告されています。

対策: SNSの使用時間を管理・オフラインでの時間を意識的に確保。

子どもとスマホの関連性

スマホの長時間使用は、視力や姿勢、集中力などに悪影響を与えるだけでなく、家庭内での“スマホの扱い方”そのものが、子どもの心の成長に深く関わっています。

書籍『スマホ依存の親が子どもを壊す』(諸富祥彦著)では、親自身のスマホ依存やスマホ優先の生活が、子どもの情緒や社会性、学習意欲に深刻な影響を与えていると警鐘を鳴らしています。

「スマホ・ネグレクト」による心のダメージ

親がスマホに夢中になり、子どもとの会話やアイコンタクトが減ると、子どもは「自分が見えていない」「受け止めてもらえていない」と感じやすくなります。

このような状態を著者は「スマホ・ネグレクト」と呼び、情緒不安定・かんしゃく・他者とのトラブルなど、心の発達に影響を及ぼすとしています。

愛着形成への影響

乳幼児期に十分な関わりを得られないと、子どもが安心して親に心を預けられず、将来的に愛着障害や「感情のコントロールが苦手」「人間関係が築きにくい」といった傾向につながる恐れがあります。

スマホによって親の注意が分散することは、子どもにとって“見えない心の孤独”を生む要因となります。

学力・社会性の低下

親がスマホを優先する生活が続くと、子どもも模倣して「すぐにスマホへ逃げる」行動パターンを身につけやすくなります。

結果として、集中力の低下・学力の停滞・他者との関係構築の難しさが現れやすいと報告されています。

また、家庭での会話や体験が減ることで、学校でのトラブルや孤立を感じる子どもも増えています。

親自身のスマホ依存が子どもを壊す

著者は、「子どもにスマホを制限する前に、まず親がスマホとの付き合い方を見直すべきだ」と強調します。

親が“スマホより子どもを優先する姿勢”を見せることで、子どもは安心感と信頼感を育みます。

家庭の中で「スマホを置いて向き合う時間」を持つことこそ、心の健全な成長を守る第一歩です。

世界で進むSNS規制の動き

スマホやSNSの使いすぎが社会問題化する中で、一部の国ではSNSそのものを制限・禁止する動きも見られます。

ネパールの例(2025年)

2025年9月、ネパール政府は登録義務を果たさなかった約26のSNS(Facebook、Instagram、YouTube、X、WhatsAppなど)を一時的に遮断しました。

政府は「国内法に基づく登録を促すため」と説明しましたが、若者を中心に「表現の自由を奪う」との抗議デモが全国に広がりました。

イランの例

イランでは政治的・宗教的理由から、Facebook・Instagram・YouTube・Xなどへのアクセスが長期的に制限されています。

「国家安全のため」という名目ですが、情報統制・世論操作の一環とも指摘されています。

なぜSNSを規制するのか?

国によって事情は異なりますが、主な理由は以下の通りです。

- 国家安全・情報統制

デマ・扇動・抗議活動の拡散を抑えるため。 - 個人情報・プライバシー保護

国外企業によるデータ収集への懸念。 - 社会秩序・モラル維持

誹謗中傷、過激コンテンツ、青少年への悪影響を防ぐ目的。 - SNS依存・メンタルヘルス対策

スマホ依存が深刻化する若年層の健康被害を抑える狙い。

このように、SNS規制は「言論の制限」と批判される一方で、「依存や情報過多から国民を守る」という側面もあります。

世界各国で“自由と健康・安全のバランス”が問われているのです。

行動チェックリスト

画面を30cm以上離して見る

1時間に1回は休憩・ストレッチ

寝る前1時間はスマホオフ

屋外で自然光を浴びる

とりあえずSNSを開くのを手放す

オンラインとオフラインのバランスを意識する

スマホやSNSを“敵”にするのではなく、“付き合い方”を見直すこと。

それが、これからの時代を健康に生きるための新しい常識です。

スマホ・SNSと“うまく付き合う”時代へ

スマホやSNSは、便利で人をつなぐ素晴らしいツールです。

しかし、過剰な使用は目・体・心に負担をかけ、社会全体にも新たな課題をもたらしています。

いま求められているのは、「使いこなす力」と「距離を取る力」の両立です。

そのためには、まず「スマホから抜け出す」よりは、「スマホとの距離感を見直す」意識が大事になってきます。

「スマホに縛られる状態」から「スマホを扱う状態」へと移行していきましょう。

コメント